Stromversorgung im Wohnmobil

- 26.09.2025

- Admin

Die Stromversorgung im Wohnmobil ist eines der zentralen Themen – besonders wenn man möglichst autark unterwegs sein möchte. Ein durchdachtes System aus Batterie, Wechselrichter, Verbrauchern und Photovoltaik-Modulen ermöglichen Unnabhängigkeit und Komfort unterwegs. In diesem Beitrag bieten wir dir einen umfassenden Überblick über die wichtigsten Komponenten und Tipps für den Strom im Camper-Alltag.

Wertvolle Informationen zu Batterien, Solar Panel und Stromverbrauch

1. Die richtige Batterie – das Herz deines Stromsystems

In einem Wohnmobil sind in der Regel zwei wiederaufladbare Akkus verbaut, die umgangssprachlich jedoch häufig fälschlicherweise als Batterien bezeichnet werden – dabei handelt es sich technisch gesehen um Akkumulatoren (kurz: Akkus), da Batterien im Gegensatz dazu nicht wiederaufladbar sind. Diese Akkus speichern elektrische Energie, die für verschiedene Verbraucher im Fahrzeug genutzt wird.

Da sich der Begriff „Batterie“ jedoch im allgemeinen Sprachgebrauch durchgesetzt hat, wird im Folgenden dieser Begriff verwendet – auch wenn technisch korrekt von Akkus die Rede wäre.

Einer der beiden Batterien befindet sich meist im Motorraum oder unter dem Fahrersitz. Sie dient dem Starten des Fahrzeugs und versorgt unter anderem die Fahrzeugelektronik und das Licht in der Fahrerkabine. Diese Batterie wird als Starterbatterie bezeichnet. Die zweite Batterie, die sogenannte Bordbatterie, versorgt sämtliche elektrischen Verbraucher im Wohnbereich des Wohnmobils. Dazu gehören unter anderem der Kühlschrank, die Innenbeleuchtung, der Wasserpumpenbetrieb, USB- und 12-Volt-Steckdosen, Heizungssteuerungen sowie der Wechselrichter, der 230-Volt-Geräte betreiben kann.

Die Starterbatterie ist dauerhaft mit dem Generator – auch Lichtmaschine genannt – des Fahrzeugs verbunden, sodass sie stets geladen wird, sobald der Motor läuft.

Der Grund für die Trennung zwischen Starter- und Bordbatterie liegt darin, dass das Fahrzeug jederzeit startbereit bleiben soll – auch wenn man über einen längeren Zeitraum an einem Ort steht und dabei ausschließlich die Bordbatterie für die Stromversorgung nutzt.

Wie die Bordbatterie geladen wird, unterscheidet sich je nach Wohnmobilmodell. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Bordbatterie aufzuladen:

1. Über die Lichtmaschine:

In vielen Fahrzeugen ist eine spezielle Ladetechnik verbaut, bei der zunächst die Starterbatterie vollständig geladen wird. Erst wenn diese voll ist, beginnt die Ladung der Bordbatterie. Dieses System stellt sicher, dass die Startfähigkeit des Fahrzeugs jederzeit gewährleistet bleibt.

2. Über Photovoltaik (Solaranlage):

Viele moderne Wohnmobile verfügen über Solarmodule auf dem Dach, die Sonnenenergie in elektrische Energie umwandeln. Über einen Laderegler wird diese Energie kontrolliert in die Bordbatterie eingespeist. Besonders beim autarken Campen – also ohne Anschluss an eine externe Stromquelle – ist die Solartechnik eine umweltfreundliche und unabhängige Möglichkeit, die Batterie mit Strom zu versorgen. Aus meiner Sicht die umweltfreundlichste Art die Bordbatterie zu laden.

3. Über Landstrom:

Wird das Wohnmobil an eine externe Stromquelle, zum Beispiel auf einem Campingplatz, angeschlossen, kann die Bordbatterie über ein fest eingebautes Ladegerät geladen werden. Dieses wandelt die 230-Volt-Wechselspannung des Landstromes in eine geeignete Ladespannung um und sorgt für eine schonende und effiziente Ladung der Batterie.

4. Über einen externen Generator (hauptsächlich in USA und Kanada):

In manchen Wohnmobilen, insbesondere bei längeren autarken Aufenthalten, kommt auch ein Stromgenerator zum Einsatz. Dieser wird meist mit Benzin oder Diesel betrieben und erzeugt Strom, der dann – ähnlich wie beim Landstrom – zum Laden der Bordbatterie verwendet werden kann. Generatoren bieten eine hohe Unabhängigkeit, sind jedoch im Betrieb laut und verbrauchen fossile Brennstoffe (Benzin, Gas oder Diesel)

2. Batterien im Vergleich

Es gibt verschiedene Batterietypen mit individuellen Vor- und Nachteilen. Im Folgenden werden die gängigsten Typen (Blei-Säure, AGM, Gel und Lithium) näher betrachtet.

Blei-Säure-Batterien (Nassbatterien)

Die klassische Blei-Säure-Batterie enthält flüssige Schwefelsäure als Elektrolyt und ist die älteste und günstigste Batterieform im Fahrzeugbereich. Sie wird oft als Starterbatterie verwendet, kommt aber auch gelegentlich im Wohnmobil als Bordbatterie zum Einsatz.

Vorteile:

• Günstiger Anschaffungspreis

• Weit verbreitet und gut verfügbar

• Robust bei reiner Starterfunktion

Nachteile:

• Nicht auslaufsicher (kann bei Schräglage oder Beschädigung Säure verlieren)

• Muss regelmäßig gewartet werden (Wasser nachfüllen)

• Geringe Zyklenfestigkeit (ca. 250-300 Zyklen bei 50% Entladung) nicht ideal für häufiges Be- und Entladen,- daher als Bordbatterie nicht empfehlenswert

• Geringere nutzbare Kapazität im Vergleich zu Lithium

(Bei diesen Batterien können nur ca. 50 % der Nennleistung verwendet werden, d. h. bei einer Batterie mit 100 Ah können nur 50 Ah entnommen werden. Entlädt man die Batterie unter 50 %, kann sie beschädigt werden und die Lebensdauer nimmt rapide ab. Im Vergleich dazu kann bei Lithium-Batterien die gesamte Nennkapazität verwendet werden.)

• Selbstentladung bei längerer Standzeit (Obwohl die Batterie nicht genutzt wird, entlädt sich diese langsam selbstständig aufgrund von chemischen Prozessen)

AGM-Batterien (Absorbent Glass Mat)

AGM-Batterien sind eine Weiterentwicklung der klassischen Blei-Säure-Batterie. Die Säure ist in einem Glasfaservlies gebunden, wodurch die Batterie auslaufsicher und wartungsfrei ist. Sie sind besonders beliebt im Wohnmobilbereich, da sie robust und vielseitig einsetzbar sind.

Vorteile:

• Wartungsfrei und auslaufsicher (kein Nachfüllen von Wasser nötig)

• Gute Zyklenfestigkeit (ca. 600 Zyklen bei 50% Entladung)

• Relativ unempfindlich gegenüber Erschütterungen und Lageveränderungen

• Geringe Selbstentladung – gut für längere Standzeiten

• Höherer Stromfluss möglich (auch für große Wechselrichter, Induktionskochfelder, etc. gut geeignet)

• Preislich im Mittelfeld

Nachteile:

• Höheres Gewicht im Vergleich zu Lithium-Batterien (bei gleicher Kapazität ca. 3x schwerer als LiFePO4)

• Geringere nutzbare Kapazität (Bei diesen Batterien können nur ca. 50 % der Nennleistung verwendet werden, d. h. bei einer Batterie mit 100 Ah können nur 50 Ah entnommen werden. Entlädt man die Batterie unter 50 %, kann sie beschädigt werden. Im Vergleich dazu kann bei Lithium-Batterien die gesamte Nennkapazität verwendet werden.)

• Empfindlich gegenüber Tiefentladung, da kein eingebautes Batterie-Management-System (BMS), welches dies verhindern würde.

• Teurer als herkömmliche Nassbatterien

Gel-Batterien

Gel-Batterien sind eine spezielle Form der Blei-Säure-Batterie. Der Elektrolyt ist durch Zugabe von Kieselsäure zu einem Gel gebunden, was sie besonders auslaufsicher und robust macht. Sie eignen sich besonders gut für den zyklischen Einsatz, also dort, wo regelmäßig Energie entnommen und wieder geladen wird – ideal für den Wohnmobilbereich.

Vorteile:

• Wartungsfrei und komplett auslaufsicher

• Mittlere Zyklenfestigkeit (750 Zyklen bei 50% Entladung)

• Geringe Selbstentladung – gut für längere Standzeiten

• Sehr langlebig bei moderaten Entladeströmen

• Unempfindlich gegenüber Vibrationen und Lageveränderungen

Nachteile:

• Höherer Preis als klassische Blei-Säure-Batterien

• Empfindlich gegenüber hohen Ladeströmen

• Benötigt spezielles Ladegerät

• Langsame Ladevorgänge

• Nicht geeignet für Wechselrichter

• Kein integriertes Batterie-Management-System (BMS)

• Etwas schwerer als AGM- und Lithium-Batterien

Lithium-Batterien (LiFePO₄)

Lithium-Eisenphosphat-Batterien (LiFePO₄) gehören zur Familie der Lithium-Ionen-Akkus und gelten aktuell als die modernste Lösung für den Einsatz im Wohnmobil. Sie bieten eine sehr hohe Energiedichte, eine lange Lebensdauer und sind nahezu vollständig nutzbar – ideal für autarkes Reisen.

Vorteile:

• Sehr hohe Zyklenfestigkeit (bis zu 3.000–5.000 Ladezyklen)

• Extrem hohe nutzbare Kapazität (bis zu 90–100 % entladbar)

• Sehr leicht im Vergleich zu Blei-Säure, AGM und Gelbatterien (ca. 1/3 des Gewichtes)

• Schnellladefähig

• Geringste Selbstentladung – ideal für längere Pausen

• Integriertes Batteriemanagementsystem (BMS) schützt vor Tiefentladung und Überladung

Nachteile:

• Höherer Anschaffungspreis per nomineller Kapazität (ABER: langfristig günstiger s. Vergleich)

• Empfindlich gegenüber extremen Temperaturen (vor allem beim Laden unter 0 °C)

• Kleine Nachteile, die sich immer weiter relativieren mit der Entwicklung der Technik:

• Spezielles Ladegerät oder kompatible Ladetechnik erforderlich (mittlerweile fast Standard)

• Nicht alle Ladebooster oder Wohnmobil-Ladesysteme sind standardmäßig darauf ausgelegt evtl. Nachrüstung nötig (mittlerweile fast Standard)

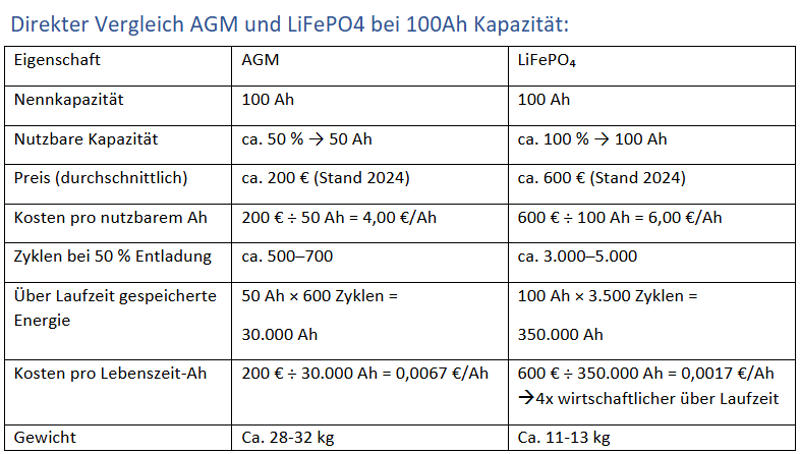

Die 3 Batterien im Vergleich

Anschaffung:

LiFePO₄-Batterien sind in der Erstanschaffung rund dreimal teurer als AGM – bezogen auf den Preis pro Nennkapazität (Ah). Ein direkter Vergleich ist allerdings nicht fair: Bei AGM-Batterien können nur etwa 50 % ihrer Kapazität dauerhaft genutzt werden, da eine tiefere Entladung schnell zu Schäden führt. LiFePO₄-Batterien hingegen sind nahezu vollständig entladbar, ohne dabei an Lebensdauer zu verlieren.

Lebensdauer:

AGM-Batterien erreichen im Schnitt 500 bis 700 Ladezyklen, während LiFePO₄-Modelle auf 3.000 bis 5.000 Zyklen kommen – also bis zu zehnmal länger halten.

Nutzungskosten:

Durch die höhere nutzbare Kapazität und deutlich längere Lebensdauer sind LiFePO₄-Batterien langfristig ca. vier Mal wirtschaftlicher, trotz höherem Einstiegspreis.

Gewicht & Effizienz:

Lithium-Batterien sind 2–3-mal leichter, benötigen weniger Platz und lassen sich schneller sowie effizienter laden. Zusätzlich bieten sie eine höhere Energiedichte, was sie besonders attraktiv für mobile Anwendungen macht.

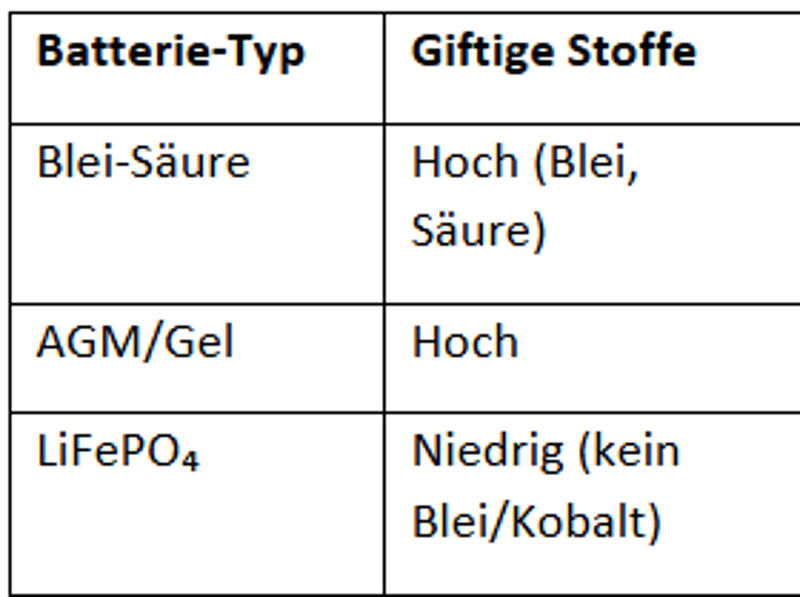

Umwelt- und Sozialaspekte moderner Batteriesysteme

Batterien wie Blei-Säure, AGM, Gel und LiFePO₄ unterscheiden sich deutlich in ihrer Umweltbilanz. Blei-Säure-Batterien – inklusive AGM- und Gelvarianten – enthalten giftiges Blei und Schwefelsäure. Sie sind zwar gut recycelbar, aber bei unsachgemäßer Entsorgung stark umweltschädlich. AGM- und Gelbatterien sind auslaufsicherer, bringen jedoch die gleichen Schadstoffe mit sich.

LiFePO₄-Batterien gelten als umweltfreundlichere Alternative. Sie kommen ohne giftige Schwermetalle wie Blei oder Kobalt aus, sind langlebiger und sicherer. Kinderarbeit ist besonders beim Kobalt-Abbau für konventionelle Lithium-Ionen-Batterien ein ernstes Problem. Wer Wert auf ethische und nachhaltige Produkte legt, sollte daher bevorzugt auf LiFePO₄-Batterien setzen und auf Hersteller achten, die transparente Lieferketten nachweisen. Auch wenn der Lithiumabbau ökologische Herausforderungen mit sich bringt, ist die Gesamtbilanz dieser Batterien deutlich besser.

Batterien Fazit

• Blei-Säure-Batterien haben im Vergleich zu den anderen Batterietypen deutlich mehr Nachteile und sollten – vor allem im Bordbetrieb – durch eine der moderneren Alternativen ersetzt werden.

• AGM-Batterien sind eine gute Wahl für Gelegenheitsnutzer oder bei begrenztem Budget. Sie sind robust, wartungsfrei, auslaufsicher und bieten eine ordentliche Leistung, sofern die Kapazität nicht regelmäßig stark beansprucht wird.

• Gel-Batterien haben eine minimal höhere Zyklenfestigkeit als AGM-Batterien, Auslaufsicherheit und gute Eignung für gleichmäßige Entladung. Sie sind ideal für Nutzer, die Wert auf Wartungsfreiheit und lange Lebensdauer legen.

• LiFePO₄-Batterien sind zwar in der Anschaffung etwas teurer, bieten dafür aber die beste Effizienz, maximale nutzbare Kapazität und eine sehr lange Lebensdauer. Für Vielnutzer, Langzeitreisende oder den autarken Betrieb sind sie auf lange Sicht die wirtschaftlichste und modernste Lösung.

Wechselrichter – 12 Volt auf 230 Volt

Wechselrichter im Camper: Strom wie zu Hause – aber richtig!

Wenn man mit dem Camper unterwegs ist, möchte man auf viele Dinge verzichten – aber nicht unbedingt auf eine verlässliche Stromversorgung. Sei es, um den Laptop aufzuladen, die Kaffeemaschine zu benutzen oder einfach eine normale Haushaltssteckdose für verschiedene Geräte zur Verfügung zu haben: All das ist dank eines Wechselrichters möglich. Doch Wechselrichter ist nicht gleich Wechselrichter – und besonders bei empfindlicher Elektronik ist Vorsicht geboten. In diesem Beitrag erklären wir, was ein Wechselrichter eigentlich macht, welche Typen es gibt und worauf du bei der Auswahl achten solltest.

Was macht ein Wechselrichter?

Ein Wechselrichter (engl. „Inverter“) ist ein elektrisches Gerät, das eine Gleichspannung – typischerweise 12 V aus der Bordbatterie deines Campers – in eine Wechselspannung von 230 V umwandelt. Diese 230 V entsprechen der Spannung, die du von der normalen Haushaltssteckdose kennst. Damit kannst du deine gewohnten elektrischen Geräte auch unterwegs problemlos nutzen – vorausgesetzt, der Wechselrichter passt zu deinen Anforderungen.

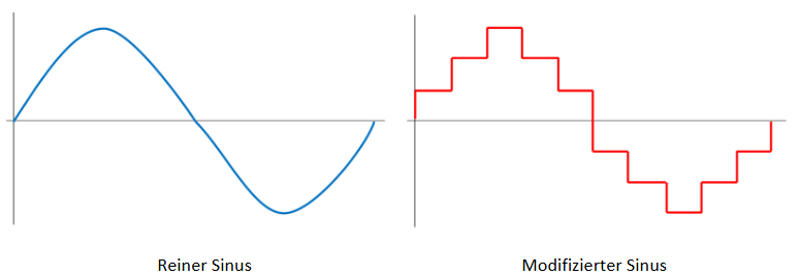

Warum gibt es unterschiedliche Wechselrichter?

Die entscheidende Unterscheidung bei Wechselrichtern liegt in der Qualität der erzeugten Spannungswelle – genauer gesagt, der Sinuswelle, also der Form der elektrischen Spannung, wie sie im Stromnetz vorkommt. Daraus ergeben sich zwei wesentliche Typen:

Der reine Sinus-Wechselrichter und

der

modifizierte Sinus-Wechselrichter

.

1. Reiner Sinus-Wechselrichter – Der Alleskönner

Ein Wechselrichter mit reiner Sinuswelle erzeugt eine perfekte Nachbildung der Netzspannung, wie sie aus deiner Steckdose zu Hause kommt. Die Spannung verläuft gleichmäßig und harmonisch in einer echten Sinuskurve. Das bedeutet:

•

Kompatibel mit empfindlicher Elektronik:

Laptops, Kaffeemaschinen, medizinische Geräte, Ladegeräte, Fernseher oder elektrische Zahnbürsten funktionieren damit störungsfrei.

•

Zuverlässig und sicher:

Es gibt keine Brummgeräusche, Überhitzung oder Fehlfunktionen.

•

Universell einsetzbar:

Auch Geräte mit Motoren, Pumpen oder Elektroniksteuerungen arbeiten problemlos.

•

Nachteil:

Reine Sinus-Wechselrichter sind in der Anschaffung etwas teurer. Dafür erhältst du jedoch maximale Flexibilität und Sicherheit – besonders, wenn du mehrere oder empfindliche Geräte unterwegs betreiben willst.

2. Modifizierter Sinus-Wechselrichter – Die einfache Lösung für einfache Aufgaben

Ein Wechselrichter mit

modifizierter Sinuswelle

(auch als „modulierte“ oder „sinusähnliche“ Sinuswelle bezeichnet) erzeugt keine echte Sinuskurve, sondern eine vereinfachte, treppenartige Spannung. Diese ist für viele einfache Geräte ausreichend, hat aber auch ihre Grenzen:

•

Geeignet für einfache Verbraucher:

Lampen (ohne Vorschaltgerät), einfache Heizgeräte, Ladegeräte ohne empfindliche Elektronik oder einfache Werkzeuge (z.B. Stichsäge) funktionieren meist problemlos.

•

Günstiger Preis:

Ideal, wenn du nur gelegentlich und für wenig anspruchsvolle Aufgaben 230 V benötigst.

•

Achtung:

Empfindliche Elektronik oder Geräte mit Motorsteuerung (z. B. Kühlschränke, Kaffeemaschinen, Fernseher) können stören, heiß werden oder gar nicht funktionieren. Im schlimmsten Fall riskierst du Schäden an den Geräten oder dem Wechselrichter selbst.

Leistung ist nicht alles – aber wichtig!

Unabhängig vom Typ solltest du auf zwei Leistungswerte achten:

•

Dauerleistung (z. B. 1000 W)

: Gibt an, wie viel Leistung der Wechselrichter kontinuierlich liefern kann. Diese sollte ausreichen, um alle gleichzeitig betriebenen Geräte zu versorgen.

•

Spitzenleistung (z. B. 2000 W)

: Manche Geräte, wie Kühlschränke oder Elektrowerkzeuge, benötigen beim Start deutlich mehr Strom (sog. Anlaufstrom). Der Wechselrichter muss diesen „Anlaufstrom“ kurzzeitig bewältigen können.

Tipp:

Lieber etwas

Leistungsreserve einplanen

, besonders wenn du mehrere Geräte gleichzeitig verwenden möchtest.

Fazit: Welcher Wechselrichter passt zu dir?

1. Reiner Sinus-Wechselrichter

Einsatzgebiet:

Alle Geräte, auch empfindliche Elektronik

Vorteile

: Universell, stabil, sicher

Nachteile

: Teurer, etwas größer

Preis:

Höher

2. Modifizierter Sinus-Wechselrichter

Einsatzgebie

t: Einfache Verbraucher

Vorteile

: Günstig, leicht

Nachteile

: Nicht für alle Geräte geeignet

Preis

: Niedriger

Wenn du auf Nummer sicher gehen willst, empfehlen wir immer einen reinen Sinus-Wechselrichter – besonders, wenn du mit deinem Camper länger oder häufiger autark unterwegs bist. Damit bist du flexibel, unabhängig und kannst unterwegs genauso arbeiten, kochen oder entspannen wie zu Hause.

Noch ein Tipp zum Schluss:

Achte bei der Auswahl des Wechselrichters auch auf Sicherheitsfunktionen wie Überhitzungs-, Überlastungs- und Unterspannungsschutz. Hochwertige Geräte bieten oft mehrere dieser Features und sorgen damit für einen sicheren Betrieb – nicht nur für deine Geräte, sondern auch für dein gesamtes Bordnetz.

Willst du wissen, welche Ausstattung für deinen Campingstil am besten passt?

Dann sprich mit uns – wir beraten dich gerne rund um Stromversorgung, Batterieausbau und autarkes Reisen im Camper!

Wie viel Strom braucht man im Camper? – Typische Verbraucher und ihr Bedarf

Wer mit dem Camper unterwegs ist, weiß: Freiheit bedeutet nicht nur, das Ziel selbst zu wählen, sondern auch unabhängig zu sein – besonders bei der Stromversorgung. Doch wie viel Strom verbraucht man eigentlich an einem typischen Tag im Van oder Wohnmobil? Und wie groß muss die Batterie sein, um auch mal ein, zwei Tage ohne Landstrom auszukommen?

In diesem Beitrag zeigen wir dir typische Stromverbraucher im Camper, wie viel Energie sie tatsächlich benötigen und geben dir eine einfache Faustregel für die richtige Batteriegröße an die Hand.

Die wichtigste Frage zuerst: Was nutzt du wirklich?

Bevor du dir Gedanken über Solaranlage, Wechselrichter oder Batterietypen machst, solltest du wissen, welche Geräte du im Alltag brauchst. Denn dein individueller Stromverbrauch entscheidet letztlich über die Größe und Ausstattung deines gesamten Stromsystems.

Hier findest du eine typische Verbrauchsliste für einen Tag im Camper – ideal für Paare oder Einzelreisende mit moderner, effizienter Ausstattung:

Typische Verbraucher im Überblick

Kompressor-Kühlschrank: 25–40 Ah pro Tag

LED-Innenbeleuchtung: 5–10 Ah pro Tag

Laden von Laptop & Handy: 10–15 Ah pro Tag

Wasserpumpe (Waschbecken, Dusche): 2–5 Ah pro Tag

Gesamtverbrauch: 60–80 Ah pro Tag

Hinweis:

Diese Werte gelten für 12 V-Verbraucher. Wenn du Geräte über einen Wechselrichter betreibst (also mit 230 V), rechne zusätzlich mit einem gewissen Umwandlungsverlust von ca. 10–15 %.

Was bedeuten Ampere-Stunden (Ah)?

Die Einheit Ah (Ampere-Stunden) ist eine Energiemengeneinheit, sie gibt an, wie viel Strom ein Gerät über eine bestimmte Zeit hinweg verbraucht. Wenn dein Kühlschrank z.B. pro Tag 35 Ah verbraucht, benötigt er bei einer Batteriespannung von 12 V eine Energiemenge von 35 Ah × 12 V = 420 Wattstunden (Wh).

Zur groben Orientierung:

• 1 Ah bei 12 V ≙ 12 Wh

• 100 Ah bei 12V ≙ 1.200 Wh (=1,2 kWh)

• 1000 Wh = 1 kWh

Wie groß muss deine Batterie sein?

Wenn dein Tagesverbrauch bei etwa 70 Ah liegt, solltest du die Batteriegröße großzügig planen – für Sicherheit und Komfort, auch bei Schlechtwetter oder schattigen Stellplätzen.

Faustregel für die Batteriekapazität:

Tagesverbrauch (Ah) × 2 bis 3 = empfohlene Batteriekapazität

Das bedeutet:

• Bei 70 Ah Verbrauch → 140–210 Ah Batteriegröße

• Wer autark stehen will, ohne täglich nachzuladen, fährt mit der 3-fachen Kapazität besonders gut

Dabei kommt es auch auf die Art der Batterie an:

• AGM oder Gel-Batterien solltest du nur bis etwa 50 % entladen → du brauchst mehr Kapazität

• LiFePO4-Batterien (Lithium) kannst du fast vollständig nutzen → effizienter und leichter, aber teurer

Fazit: Dein Verbrauch bestimmt dein Setup

Wenn du weißt, was du brauchst, kannst du dein Stromsystem genau danach auslegen – und bleibst länger unabhängig vom nächsten Campingplatz. Gerade bei der Batteriegröße lohnt es sich, etwas Puffer einzuplanen. Denn wer autark stehen will, möchte nicht jeden Sonnenstrahl oder jede Steckdose sofort nutzen müssen.

Unabhängig unterwegs: Strom aus der Sonne – emissionsfrei und kostenlos

Photovoltaik-Module machen dich unterwegs autark. Egal ob beim Camping, Vanlife oder Offgrid-Reisen – mit einer gut geplanten Solaranlage versorgst du deine Bordelektronik zuverlässig mit Strom, ganz ohne Steckdose. Die wichtigsten Komponenten deiner mobilen Solaranlage:

Solarmodule (100–480 W pro Modul)

:

Wandeln Sonnenlicht/-energie in elektrische Energie (Strom) um. Es gibt sie in zwei Ausführungen:

• Starr: Robuste Standardmodule, ideal für dauerhafte Dachmontage, günstig sind Module, die auch in der Hausinstallation verwendet werden.

• Flexibel: Dünn, leicht und anpassungsfähig – perfekt für gewölbte Flächen oder wenn Gewicht gespart werden soll, meist etwas teurer als die Starren.

Laderegler – das Herzstück der Anlage

:

Er schützt die Batterie vor Überladung und steuert den Stromfluss effizient. Ohne ihn kann die Batterie beschädigt werden.

Laderegler-Typen im Überblick:

PWM-Regler (Pulsweitenmodulation):

• Preiswert und einfach

• Fällt bereits ein kleiner Schatten auf das Modul, wird nicht mehr effizient geladen

• Ideal bei direkter Sonneneinstrahlung und kurzen Kabelwegen

MPPT-Regler (Maximum Power Point Tracking):

• Bis zu 30 % mehr Leistung im Vergleich zu PWM

• Hohe Effizienz bei schlechten Lichtverhältnissen oder Teilverschattung

• Empfohlen für größere Anlagen oder anspruchsvolle Bedingungen

• Beispiel: Ein 30A MPPT-Regler passt gut zu 300–400 W PV-Leistung bei 12 V

Sicherheit geht vor: Stromleitungen im Wohnmobil richtig dimensionieren

Eine sichere und verlustarme Stromversorgung im Wohnmobil erfordert korrekt dimensionierte Leitungen – sowohl in Bezug auf den Querschnitt als auch auf die Leitungslänge. Ebenso wichtig ist der passende Schutz durch geeignete Sicherungen, um im Fehlerfall Menschenleben und das Fahrzeug selbst zu schützen.

Achtung: Lebensgefahr durch falsch dimensionierte Leitungen!

Sind Kabelquerschnitt oder Absicherung zu gering gewählt, kann es zu einer gefährlichen Überhitzung kommen. Dies birgt ein hohes Brandrisiko – insbesondere, wenn der Fehler unbemerkt bleibt, etwa während der Nacht. Im schlimmsten Fall kann dies lebensbedrohlich sein.

Wenn ihr euch in diesem Bereich unsicher seid oder keine elektrotechnischen Kenntnisse habt, lasst unbedingt eine Fachkraft ran. Eine fehlerhafte Elektroinstallation ist kein Ort für Experimente!

Unser Rat:

Sprecht im Zweifel mit einem ausgebildeten Elektriker oder Fachbetrieb für Wohnmobiltechnik. Nur so könnt ihr sicherstellen, dass eure Installation nicht nur funktioniert, sondern auch absolut sicher ist.

Dachdurchführung & Halterungen

Für eine dauerhaft sichere Installation auf dem Wohnmobildach ist eine wetterfeste und stabile Montage unerlässlich. Besonders bei Wind, Regen und den konstanten Vibrationen während der Fahrt müssen alle Komponenten zuverlässig befestigt sein.

Befestigungselemente sollten mit geeigneten Schraubensicherungen versehen werden. Empfohlen wird die Verwendung von mittelfestem Schraubensicherungslack, um das unbeabsichtigte Lösen der Schrauben zu verhindern.

Dachdurchführungen müssen wetterfest, UV-beständig und alterungsbeständig sein. Für die Abdichtung empfiehlt sich ein Einkomponenten-Polyurethan-Kleb- und Dichtstoff. Dieser bleibt dauerhaft elastisch, haftet zuverlässig auf verschiedenen Untergründen und schützt effektiv vor Feuchtigkeit und Witterungseinflüssen. Die Klebeflächen müssen vor der Anwendung staub- und fettfrei sein, um eine optimale Haftung zu gewährleisten.

Fazit

:

Mit einer maßgeschneiderten Solaranlage auf dem Fahrzeugdach sicherst du dir unterwegs eine nachhaltige Stromversorgung – unabhängig vom Campingplatz und frei von laufenden Kosten. Wer in verschiedenen Wetterlagen unterwegs ist oder größere Verbraucher speisen will, profitiert besonders von einem effizienten MPPT-Laderegler und ausreichend dimensionierten Modulen.

Energiesparen im Van – Einfach mehr aus deinem Strom holen

Wer mit dem Camper unterwegs ist, genießt die Freiheit, dort zu stehen, wo es am schönsten ist – fernab vom Stromnetz. Damit du dabei möglichst lange unabhängig bleibst, lohnt sich ein bewusster Umgang mit Energie. Ein effizienter Stromverbrauch spart wertvolle Batteriekapazität und macht dein mobiles Zuhause nachhaltiger. Wir zeigen dir, wie’s geht:

Geräte clever wählen – weniger Verbrauch, mehr Autarkie

• LED statt Halogen: Spart bis zu 90 % Strom bei der Beleuchtung.

• 12-Volt-Geräte bevorzugen: Nutze z. B. USB-Ladebuchsen oder 12V-Netzteile für Laptop & Co, denn Wechselrichter haben Verluste.

• Wechselrichter nur bei Bedarf einschalten: Sie verbrauchen auch im Leerlauf Energie.

Stromverbrauch optimieren – einfach, aber wirkungsvoll

• Stecker ziehen, wenn Geräte nicht gebraucht werden

• Standby vermeiden: Auch im Ruhemodus ziehen viele Geräte wie Laptops Strom.

• Tagsüber laden: Nutze den Solarstrom oder Ladestrom vom Fahrzeug, wenn er zur Verfügung steht – das entlastet deine Batterie.

Kühlen & Heizen effizient – Komfort mit Köpfchen

• Kühlschrank gut belüftet und schattig platzieren – das spart Kühlleistung.

• Temperatur im Kühlschrank muss nicht 3 °C betragen, sondern es reichen auch 6-8°C

• Fenster und Türen isolieren: Thermomatten reduzieren Wärmeverluste und helfen sowohl beim Kühlen als auch beim Heizen.

• Energieverluste durch Stoßlüftung minimieren.

Strom im Blick behalten – Kontrolle schafft Unabhängigkeit

So weißt du immer genau, wie viel Energie dir noch zur Verfügung steht: Ein Batteriemonitor, über einen Shunt-Widerstand, zeigt dir in Echtzeit:

• Ladezustand deiner Batterie

• Aktuellen Verbrauch

• Erzeugten Solarstrom

Fazit: Das richtige Setup macht den Unterschied

Mit einer gut geplanten Stromversorgung – bestehend aus leistungsfähiger Batterie, effizientem Wechselrichter, clever abgestimmten Verbrauchern, einer passenden PV-Anlage und einem modernen MPPT-Laderegler – bist du bestens aufgestellt für echte Autarkie. In Kombination mit ein paar einfachen Energiespartipps bleibst du länger unabhängig – ganz ohne Komfortverzicht.